在泉州,每每說到洛陽橋,就會(huì)有太多故事。晨光熹微中,洛陽橋下單薄而又厚重的身影;洛陽江邊,煙波滿目中那一只展翅高飛的白鷺;早起趕來拍攝的辛勤攝影人……以及橋南街的每一塊磚瓦,還有偶遇的小巷深處的浪漫喜事,展館內(nèi)洛水源長的歷史,都讓我們在泉州洛陽橋的探訪,充滿了無限遐想。

此際初冬,洛陽橋依舊郁郁青青,橋邊,向著遠(yuǎn)方家鄉(xiāng),深深鞠一躬:是故鄉(xiāng)亦是他鄉(xiāng),更是吾鄉(xiāng)。將愛泊在,天地之間。

三約洛陽橋——

此次重走客家路的最后一站是泉州,計(jì)劃停留三天。16、17、18日,一連三天早上的凌晨時(shí)分,采風(fēng)團(tuán)成員都會(huì)趕到洛陽橋,從初見即喜到難舍難分。對于采風(fēng)團(tuán)的每一位成員來說,泉州的洛陽橋,就像是洛陽的一個(gè)“她城勝境”,洛陽橋和洛陽之間的氣息和靈韻有著太多熟悉的味道。

泉州有“洛陽之橋天下奇,飛虹千丈橫江垂”的壯美;洛陽則有“津橋東北斗亭西,到此令人詩思迷”的贊嘆。洛陽橋南北有熙熙攘攘的“老街”,洛陽則有古色古香的“十字街”;泉州“滿街皆是圣人”,洛陽也一樣“代有才人出”……在泉州洛陽橋,有關(guān)洛陽的一切,就像是完美的鏡像重疊,卻又各自獨(dú)具一種經(jīng)年積淀生發(fā)出的神奇風(fēng)韻。

洛陽橋,初見即喜——

洛陽橋和洛陽江,寄托著濃濃的思鄉(xiāng)情。

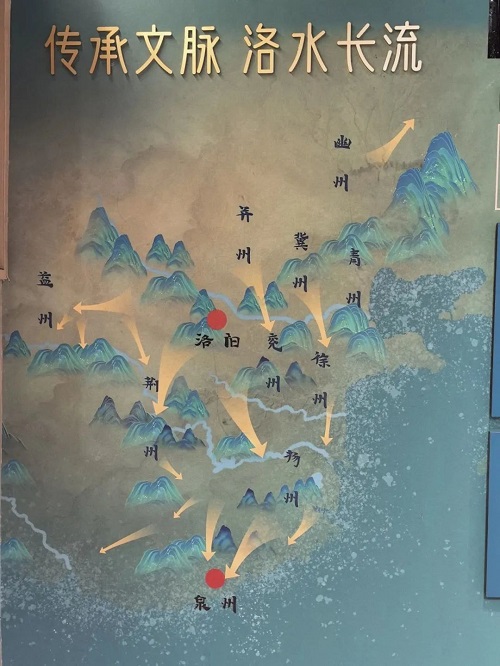

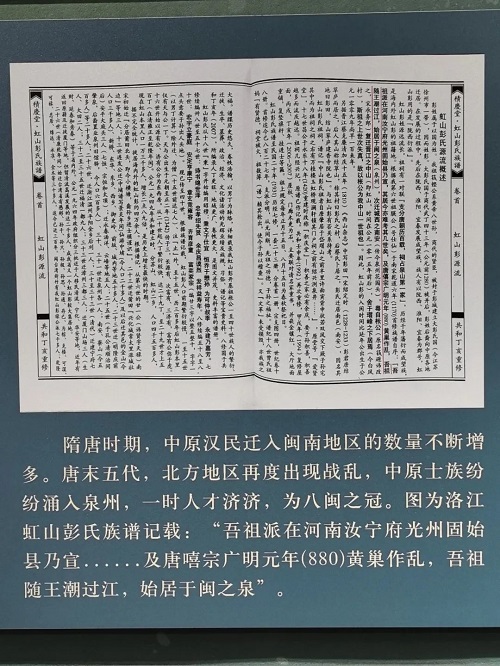

洛陽江的名字與洛陽關(guān)聯(lián)密切。西晉末年,匈奴人的鐵蹄踏進(jìn)了古都洛陽,晉懷帝被俘,王公士民被殺的更是不計(jì)其數(shù)。皇帝沒了,那就只好逃。這是中原漢族的第一次大規(guī)模南遷,史稱“衣冠南渡”、“八姓入閩”。

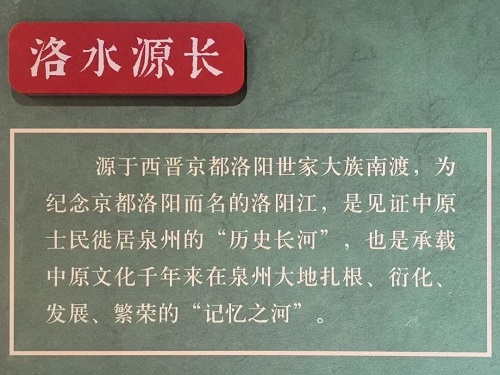

外族逐鹿中原,戰(zhàn)火紛飛,原中原人則步步撤退到南方,沒有火車高鐵、不知何為高速的時(shí)代,無法回到曾經(jīng)的家園,西晉洛陽世家和百姓為紀(jì)念自己的故國家園,將這條不到四十公里的河流稱為洛陽江。而另外一條更著名泉州的第一大江,稱為晉江,名字來歷也與洛陽江一樣,紀(jì)念自己曾經(jīng)的那個(gè)家國:晉朝。

永嘉之亂、五胡亂華、黃巢之亂……每一次戰(zhàn)火一起,百姓的生活便難上加難。所以越來越多逃難的北方人在南方落腳,扎根。于是他們就變成了如今許多閩南人的先祖,但是去國懷鄉(xiāng)總歸是天下中國人共同的情思。所以在泉州,南遷的中原人就以故都洛陽命名了這座“洛陽橋”。

在橋南街的泉州僑批館洛江分館,館內(nèi)講述的洛水源長的故事,以及院中墻上余光中的詩句“多少人走過了洛陽橋,多少船駛出了泉州灣”讓人我們這些不遠(yuǎn)千里至此一睹斯橋的人們,以及那些上千年一直心有所系念有所想的人們,所有這些人,在乎的難道僅僅是作為物存在的洛陽橋嗎?當(dāng)然不是。

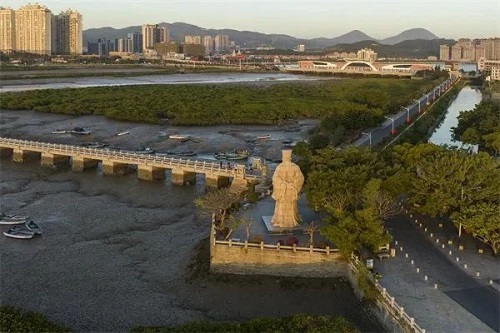

蔡襄雕像樹立在泉州洛陽橋北

說到洛陽橋,與洛陽橋共千秋的一代名臣蔡襄不得不提。蔡襄祠,坐落于橋南老街上,蔡襄祠始建于宋朝,據(jù)傳是在洛陽橋竣工不久后建成的。祠堂大廳中有蔡襄手書《萬安橋記》碑刻,此碑文不僅書法端莊沉著,而且文字精煉,工刻細(xì)致,譽(yù)為文、書、鐫“三絕”,是中國十大“三絕碑”之一。

洛陽橋,再見傾心——

連著三天早晨,伴隨著旭日升起的曙光,采風(fēng)團(tuán)成員用心記錄著洛陽橋上的每一個(gè)精彩瞬間。

洛陽橋上靜謐和諧而又故事豐富。

光與影之間,似乎穿越了千年。千百年的厚重,惹人慢慢地看,慢慢地走。晨跑散步的人,也安安靜靜,似乎都是一上橋就變得腳步緩慢輕盈,甚至聽不到自己的步履聲,只想聽歷史的回響。

駐足凝望,輕輕地?fù)崦HL700多米的洛陽橋,被江中洲分為南北兩段,護(hù)橋的4尊石將軍分立南北橋頭,雖經(jīng)千年風(fēng)雨歲月,容顏雖已老但仍威風(fēng)凜凜,忠心耿耿。

洛陽江畔,紅樹林旁,辛勤勞作的村民,這里的牡蠣常年挖不完。

江邊兩岸的牡蠣養(yǎng)殖方陣形狀看似簡單,卻也有著意想不到的智慧故事。

洛陽橋墩兩頭較尖,以減輕江水、海水對橋墩的沖擊。

洛陽橋的特別之處在于其施工技術(shù),其一是“種蠣固基法”,古人船載石沿著橋梁中線拋下大量石塊,在江底形成矮石堤,而后在堤上建橋墩。橋墩兩頭較尖,以減輕江水、海水對橋墩的沖擊。在水下基石上養(yǎng)殖牡蠣,以牡蠣所分泌的膠狀體液,將石塊粘合在一起,以維持橋基之牢固。另外,鋪設(shè)橋面上用的巨型花崗巖條石,一塊至少有十幾噸重。這么重的條石,于聰明的古人來說根本不是事。他們充分利用潮漲潮落,先把沉重的條石橫架在足以承載其重量的小船上,利用漲潮時(shí)船行至橋墩之間,確定好條石要安放的準(zhǔn)確位置,錨定船只,靜待潮落,水位下降,條石自動(dòng)架在橋墩上,空船離去。如此循環(huán)運(yùn)作,一塊塊巨石就這樣架到橋墩上去了。

橋上還有7座宋朝以來各時(shí)代的小石塔。有的石塔雕刻有佛像,以及確切的年代題記。立在江中洲榕樹下有諸多碑刻,大多是為記載洛陽橋自宋代始建后,在宋、明、清、民國各個(gè)時(shí)期的修繕而立。

洛陽江畔,翠綠的紅樹林,時(shí)不時(shí)翩翩起舞的白鷺。

站在洛陽橋上,遠(yuǎn)望那大片大片綠油油的紅樹林,成群的白鷺或在綠色中,或在江面上靜靜地立著,特別顯眼。偶爾飛舞,也是詩意盎然。水中的小船,也似乎是有意停泊在那里,為游人添一份安靜。

洛陽橋,繼續(xù)相約——

連續(xù)3天,和我們一起相約洛陽橋的,除了泉州攝影家協(xié)會(huì)秘書長陳文丕,又多了泉州的幾位攝影師。繼續(xù)研讀行走,記錄從晨曦微露到山河瀲艷。九點(diǎn)多,橋上的外地的游客漸漸多了起來。

洛陽橋南街,異常熱鬧。一排排彩虹門點(diǎn)綴著古老的街巷,喜氣盈盈。原來這里有劉家兒子大婚。這和我們中原鄉(xiāng)村的結(jié)婚習(xí)俗更加相似。新房院內(nèi)廣場,七大姑八大姨以及來幫忙的人,在大鍋大灶前忙碌著,得知我們是從千里之外的洛陽趕來,熱情地讓我們品嘗起剛出鍋的美味來。

橋南街的一處老宅,宅主劉金谷年齡雖老,今年90歲,但思維清晰。從事教育工作的他熱情向我們講解洛陽橋往事,并贈(zèng)送了他復(fù)印的報(bào)紙出版的洛陽橋故事。正暢聊,老人兒子劉志權(quán)把我們邀請到旁邊他的工作室喝茶。茶室門前和屋內(nèi)的園林美景和木雕工藝吸引了我們。劉志權(quán)從事石材加工設(shè)計(jì),曾經(jīng)先后多年在鄭州進(jìn)行設(shè)計(jì)施工。1997年,曾被鄭州火車站地下工程指揮部授予施工先進(jìn)單位。因?yàn)橥辽灵L在洛陽橋,他現(xiàn)在正在積極籌劃提升洛陽橋旅游綜合服務(wù)項(xiàng)目建設(shè),據(jù)他介紹,目前他已經(jīng)聯(lián)合北京公司開發(fā)“吃在洛陽橋、住在洛陽橋、游在洛陽橋”的文旅項(xiàng)目建設(shè),希望有更多游客到洛陽橋游覽體驗(yàn)。我們也相約,再來體驗(yàn)洛陽橋。

在洛陽橋,洛陽鎮(zhèn),又一次回到洛陽。

洛陽橋,從北方到南方,從中原到沿海,像洛陽橋這樣的“洛陽元素”,在這里還有很多。洛陽江流經(jīng)的地方叫洛陽古鎮(zhèn)。而洛陽古鎮(zhèn)里,洛陽大道、洛陽賓館、洛陽石雕、洛陽醫(yī)院、洛陽派出所、洛陽供電廠、洛陽集貿(mào)市場、洛陽華僑聯(lián)誼會(huì)、洛陽小吃部……數(shù)不勝數(shù),就像是又一次回到了洛陽一樣。(高均海聶麗周天杰牛林林徐淑麗文/圖)

- 天下客家 根在河洛——重走客家路主題攝影展作品賞析(四)

- 天下客家 根在河洛——重走客家路主題攝影展作品賞析(三)

- 天下客家 根在河洛——重走客家路主題攝影展作品賞析(二)

- 天下客家 根在河洛——重走客家路主題攝影展作品賞析(一)

暫無相關(guān)評論!

- “行走河南?讀懂中國”—— 尋溯洛陽十三朝 洛陽市美術(shù)家協(xié)會(huì)少兒美術(shù)委員會(huì)寫生采風(fēng)活動(dòng)第二站

- 七一黨旗紅 文化潤社區(qū)

- 洛龍區(qū)書協(xié)“七一”主題創(chuàng)作活動(dòng)走進(jìn)石油社區(qū)

- 博藝文創(chuàng)園黨支部開展“追尋紅色印記”主題黨日活動(dòng)

- 洛陽市美協(xié)青年美術(shù)家座談會(huì)召開

- 汪國真藝術(shù)委員會(huì)揭牌儀式暨首次委員會(huì)議在京舉行!

- ?洛龍區(qū)書法家協(xié)會(huì)“端午”網(wǎng)絡(luò)書法作品展

- “與人民同行——洛龍區(qū)書協(xié)走進(jìn)“一實(shí)小”開展書法培訓(xùn)活動(dòng)紀(jì)實(shí)