一曲戲腔傳千年,悠悠吟唱古與今。2月2日,一場主題為“當科技遇見戲曲之美-甲辰龍年小年夜戲曲煥新”的直播活動正式啟幕。此次直播是“中國戲曲文化數字煥新行動”的開篇,涵蓋了數字技術和戲曲文化、流行元素與傳統藝術跨界融合的創新嘗試,也是首次將“數字技術解構戲曲”的全過程以豎屏沉浸直播的方式呈現在熒幕。

直播間中,京劇、越劇、昆曲、川劇等代表輪番登場,圍繞詞韻之美、程式之美、影像之美和煥新之美四個篇章,用經典唱段和創新演繹帶來精彩表演。直播還通過騰訊多媒體實驗室AI修復、6DoF等數字技術高清再現近50部“近百年典藏”的經典劇目,讓觀眾“0距離”體驗戲曲的“唱念做打”,在一招一式中沉浸式感受中國傳統文化的魅力,吸引超700萬人在線觀看了這場云端戲曲盛會。

在文化和旅游部藝術司指導下,本次直播由文化和旅游部藝術發展中心聯合騰訊共同發起,騰訊SSV數字文化實驗室、騰訊多媒體實驗室、視頻號、騰訊音樂娛樂集團、騰訊視頻、中國網演藝頻道及近30家中國戲曲專業院團聯合支持,旨在探索運用數字技術助力解決戲曲文化保護、共享、利用中的難點問題,展現科技助力中國戲曲文化的傳承、教學和科普,并推動戲曲文化面向大眾層面的創新傳播,拉近戲曲與當代年輕人的距離。

戲曲名家登場,體驗科技與藝術的融合

“猛聽得旌鼓響畫角聲震,喚起我破天門壯志凌云。想當年桃花馬上威風凜凜,敵血飛濺石榴裙。”北京京劇院梅蘭芳京劇團演員王夢婷用京劇《穆桂英掛帥》中的經典唱段融合阿卡貝拉的創新表演,拉開了小年夜“戲曲煥新”直播的大幕。

京劇作為國粹,從扮相、用詞遣句到唱念音韻都走在精致化前沿;阿卡貝拉則是無厚重編曲、無樂器伴奏,僅用人聲演唱的小合唱。兩者碰撞,既展現了前者“唱腔”“念白”的鏗鏘有力,又展現了阿卡貝拉清澈人聲。

這是一次大膽的“戲曲煥新”嘗試。王夢婷認為,新的形式有助于拉近傳統文化與年輕人之間的距離,激發年輕人對戲曲的興趣。多位嘉賓也圍繞戲曲創新的價值和意義展開討論,分享了自己曾參與的創新項目。例如川劇與交響樂合作呈現“川劇交響音樂會;昆曲演出借鑒盲盒的形式,推出“昆曲盲盒”的清唱會;將流行歌曲搬上京劇舞臺等。

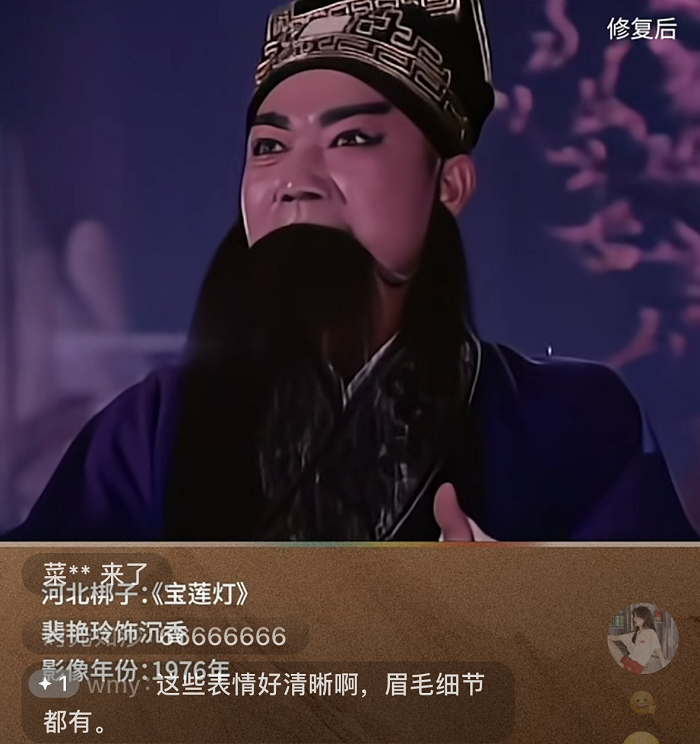

“抖水袖”、“臥魚”,一招一式盡顯戲曲功底。舞臺上,演員們表演各大劇種的手眼身步法,一個動作、一個眼神就能展現出戲曲表演的意境和神韻。大屏幕上也呈現出對抖水袖這一經典戲曲程式逐幀360度高清拍攝的視頻。此外,《逍遙津》、《九江口》、《古城會》、《天仙配》近50部經典作品被AI技術修復并重新組合成一段近15分鐘的高清影像合輯,讓老藝術家的風采重現熒幕。在主持人和演員們的引導下,屏幕前的觀眾亦能通過數字技術領略戲曲程式之美和影像之美。

“這場直播很棒,還能一睹戲曲大師的風采。”、“技術修復這些經典作品對戲曲行業、對中國文化傳承太有價值了!”直播間留言不斷,觀眾們反響頗為熱烈。

直播的最后,演員們化上精致戲妝,著專業戲服依次亮相。《別洞觀景》、《紅娘·小姐多風采》、《天女散花》、《牡丹亭·游園驚夢》,演員們現場表演的四部經典劇目選段,彰顯了川劇的生動幽默、京劇的大氣典雅、越劇的清悠婉麗和昆曲的細膩抒情,也將直播的氛圍推向高潮。

打破時空壁壘,助力傳統戲曲“煥活”新生

本場直播蘊藏著諸多數字技術,不僅能讓陳舊的經典戲曲影像資料實現進一步的修復和保存,還能讓傳統戲曲在創新、傳播等方面煥發新的生命力,是新時代下數字文化建設的成果展示。

鏡頭緩緩推進,聚焦在舞者身上,視頻中的“梅妃”身穿淡粉色長袖舞衣,長裙曳地,縱身飛舞,猶如驚飛的鴻雁,這是《梅妃》選段中最經典的舞蹈——驚鴻舞。騰訊多媒體實驗室運用6DoF技術將驚鴻舞解構,現場的嘉賓們可以放大、縮小調整任意角度觀看舞者的每一個動作、表情。

6DoF是指6自由度視頻技術或體積視頻。傳統平面視頻只能看固定視角畫面,VR360視頻是以用戶為中心看周圍360度場景,是3自由度視頻,而6DoF在此基礎上增加位移,用戶可以在觀看畫面中自由行走,選擇自己的視角進行觀看。

對行業來說,基于6DoF技術錄制專業戲曲演員的經典程式,則能為戲曲教學、研究等呈現立體、多維的細節。在“抖水袖”和“驚鴻舞”視頻中,6DoF技術高清展現了演員手腕轉動、眼波流轉等十分微小的動作和情緒。

“中國戲曲是‘程式化’的歌舞表演故事,唱、念、做、打,皆有程式。學習戲曲,必須360度無死角地雕刻動作。”王夢婷表示,數字化的一招一式,讓戲曲功法變得一目了然,既能為初學者提供標準范式,可以反復放大觀看,也為戲迷們開拓了一條自學途徑。

在戲曲文化的傳承發展方面,AI影像修復技術被業界專家視為關鍵舉措。直播中,也呈現了AI修復后珍貴的戲曲劇目合輯。據了解,《逍遙津》、《九江口》《天仙配》等50部經典影像片段大多拍攝于上世紀四五十年代,且多以膠片、磁帶為存儲介質,不僅存在殘缺、抖動、劃痕、閃爍、噪聲、模糊等各種問題,影像中還涉及到場景切換、燈光變化,對AI算法帶來一定的挑戰。

借助AI影像修復等數字化技術完成的作品,不僅僅能填補殘缺,還會更注重視頻的細節和質感,讓最終的呈現更細膩鮮活。例如人臉修復環節,通過人臉檢測、人臉修復和融合模塊等技術,模擬、仿真,最終生成人臉的細節,已經可以精確到每一根頭發絲和睫毛。

“修復的意義遠大于年輕演員們重新錄制。”昆山當代昆劇院演員林雨佳表示,AI修復技術能再現老藝術家們的技藝風采,讓青年演員有機會琢磨他們的表演,對后輩乃至整個行業來說都是非常寶貴的財富。同時,修復后的影像也讓戲曲的高質量保存、傳播、傳承有了更多可能性。

助力經典傳承,探索數字文化新模式

“數字技術已經成為實現戲曲保護與傳承、觀演與傳播的重要工具和必由之路,也給傳統戲曲帶來了創新和機遇。”

直播中,各位嘉賓對數字技術煥活傳統戲曲的價值給予了肯定。紹興小百花越劇藝術傳習中心演員周怡表示,數字技術不僅讓經典影像作品實現修復和保存,還能在傳播媒介、價值重塑等多方面提供創新思路,讓傳統戲曲煥發出新的生命力。昆山當代昆劇院演員由騰騰則建議修復傳統戲曲可以從經典項目入手,“人們一提到昆曲就會想到上世紀40年代梅蘭芳先生的《牡丹亭》,如果能修復這部經典,必然可以更好地推動昆曲走向大眾。”

為促進中國戲曲繁榮發展,加快施行國家文化數字化戰略,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》提出,要“實施戲曲振興工程,做好戲曲‘像音像’工作,挖掘整理優秀傳統劇目,推進數字化保存和傳播”。以福建省藝術研究院為例,他們采取了數字拍攝技術,對地方小眾戲曲及瀕危項目進行了有效的收集和整理,已經形成了約1800部、2500小時的珍貴影像資料。

此前,文化和旅游部藝術發展中心,聯合戲曲行業專家學者、騰訊公司圍繞“數字技術如何助力中國戲曲文化煥新”召開了專項研討會。國家京劇院創作和研究中心主任彭維認為,技術修復后呈現于熒幕的作品,既保留了傳統戲曲的魅力,又能增添視聽技術帶來的視覺沖擊力,全面提升了戲曲的藝術價值和社會價值。

通過AI影像修復、沉浸式媒體、6DoF、點云建模等技術應用,可以讓經典影像作品煥然一新、讓戲曲程式動作立體、讓文化傳播形式多元、讓受眾參與體驗更沉浸。文化和旅游部藝術發展中心相關同志表示,從創作層面來說,數字技術可以利用燈光、建筑本身幻化出許多傳統舞美技術無法實現的場景,高真實度的渲染使現實和虛擬世界完美融合,這無疑將成為未來舞臺演出的探索趨勢。

數字化技術的應用還能為戲曲版權問題提供最優解,騰訊SSV探元數字文化開放平臺結合公司cpsp版權保護技術、區塊鏈等前沿科技建立傳統文化的數字資源庫,為版權保護、數字信息化存儲提供有效工具,形成數據化、線上化的“數字戲曲資料庫”,為戲曲的市場化運作、版權確認提供高效助力。

“文化遺產一直面臨著保護難傳承難的問題,我們希望通過數字科技不僅能夠永久保存珍貴的文化遺產,還能讓它在新時代煥發新生。”騰訊可持續社會價值事業部數字文化實驗室負責人舒展表示,騰訊在兩年前成立了數字文化實驗室,開始系統化地挖掘文化遺產保護和傳承中遇到的難點、痛點,助力傳統文化傳承和數字科技深度結合。

戲曲作為中華文化的重要組成部分,承載著豐富的歷史和文化內涵。“戲曲煥新”不僅讓一出出經典的戲曲實現高清永久保存,還能通過便捷化、國潮化的方式讓公眾了解戲曲、愛上戲曲、傳播戲曲,讓戲曲在新的時代背景下煥發新光彩。

暫無相關評論!